Nein, hier finden Sie nicht die Dokumentation der 128 Quellen-, Zitats- und Textplagiate in der Dissertation „Die Natur der Literatur“ (Universität Hamburg, 2000) des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Diese frühere Dokumentation von uns finden Sie hier. Was wir in dieser ersten Dokumentation auf 188 Seiten akribisch dokumentiert haben, hatte Robert Habeck ja fälschlich als „Ungenauigkeiten in den Fußnoten“ abgetan (er erinnerte damit an das Wording von den fehlenden Quellenangaben seiner Kollegin Annalena Baerbock). Hingegen geht es erstens nicht nur um Fußnoten und zweitens nicht nur um Ungenauigkeiten, sondern um den Nachweis eines methodischen Simulierens von Quellenarbeit mit den Originalquellen, die nicht stattgefunden haben dürfte.

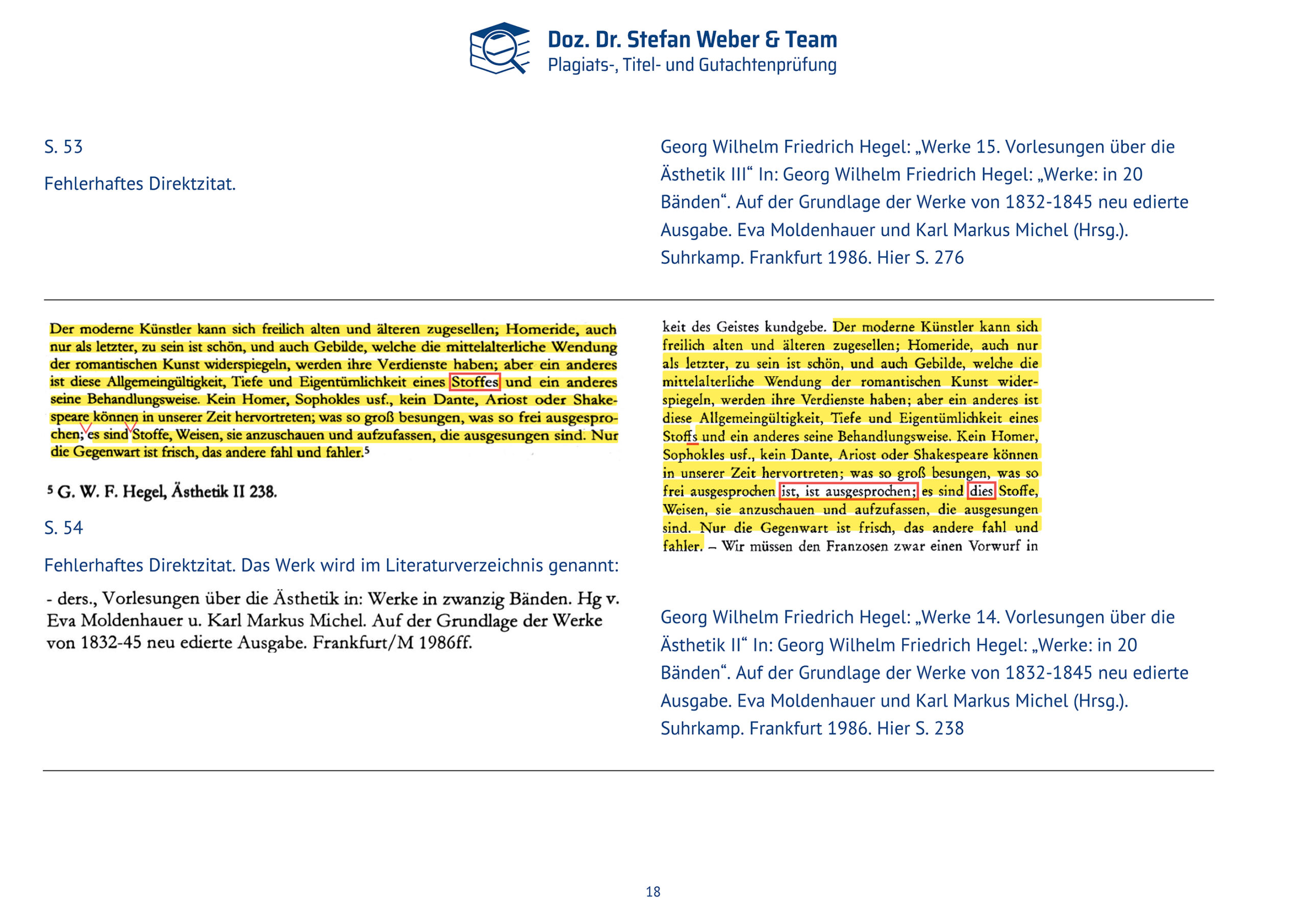

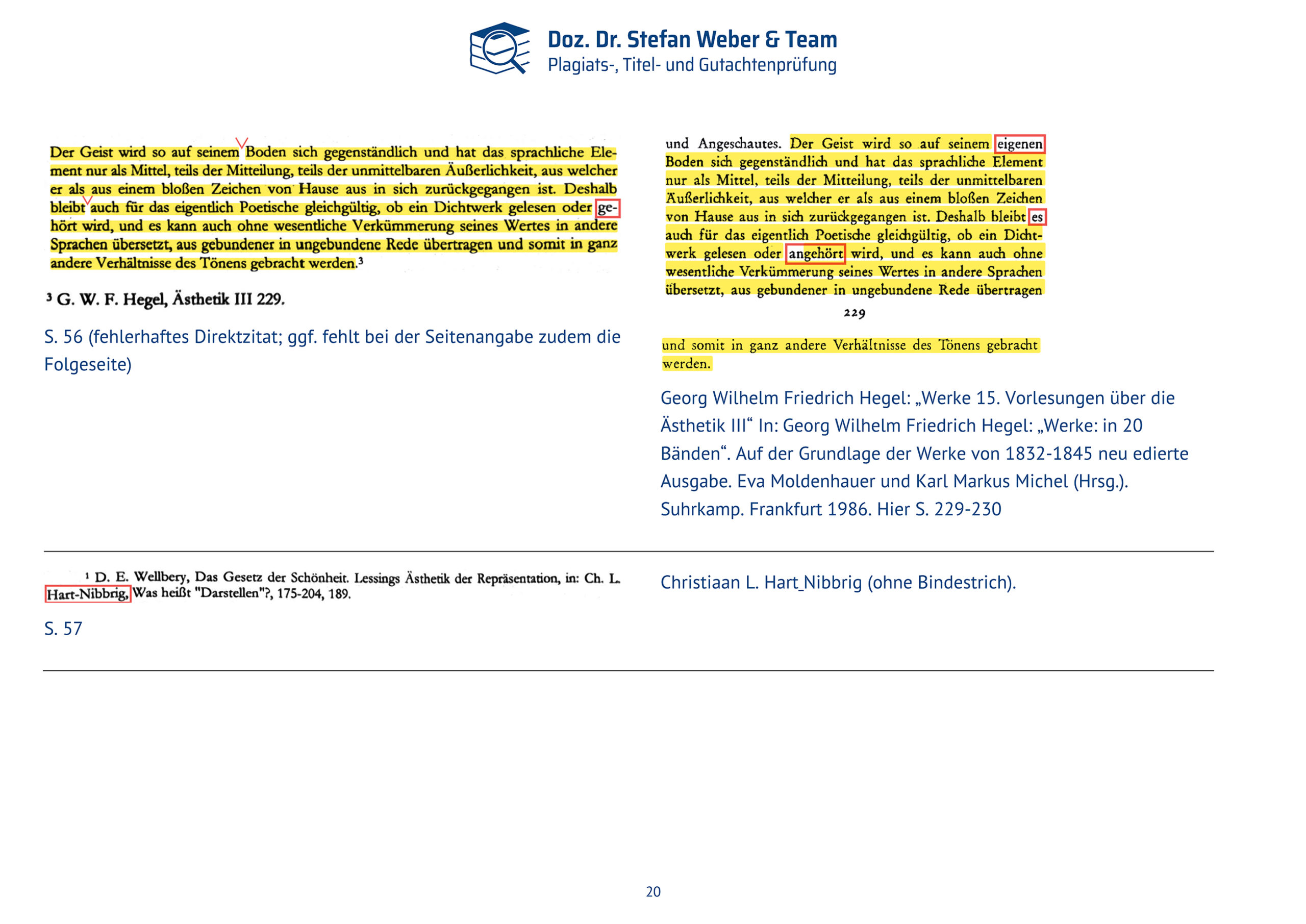

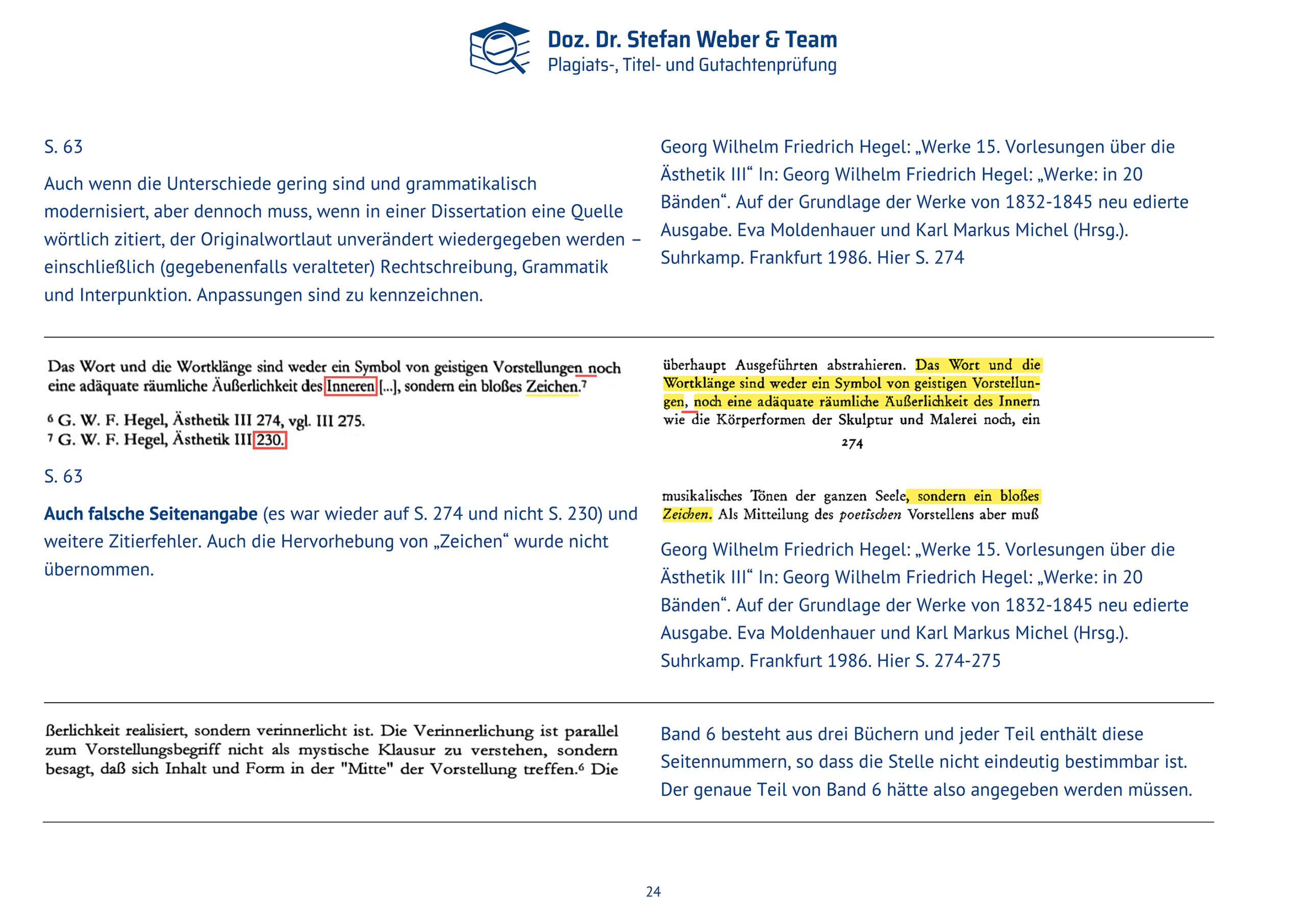

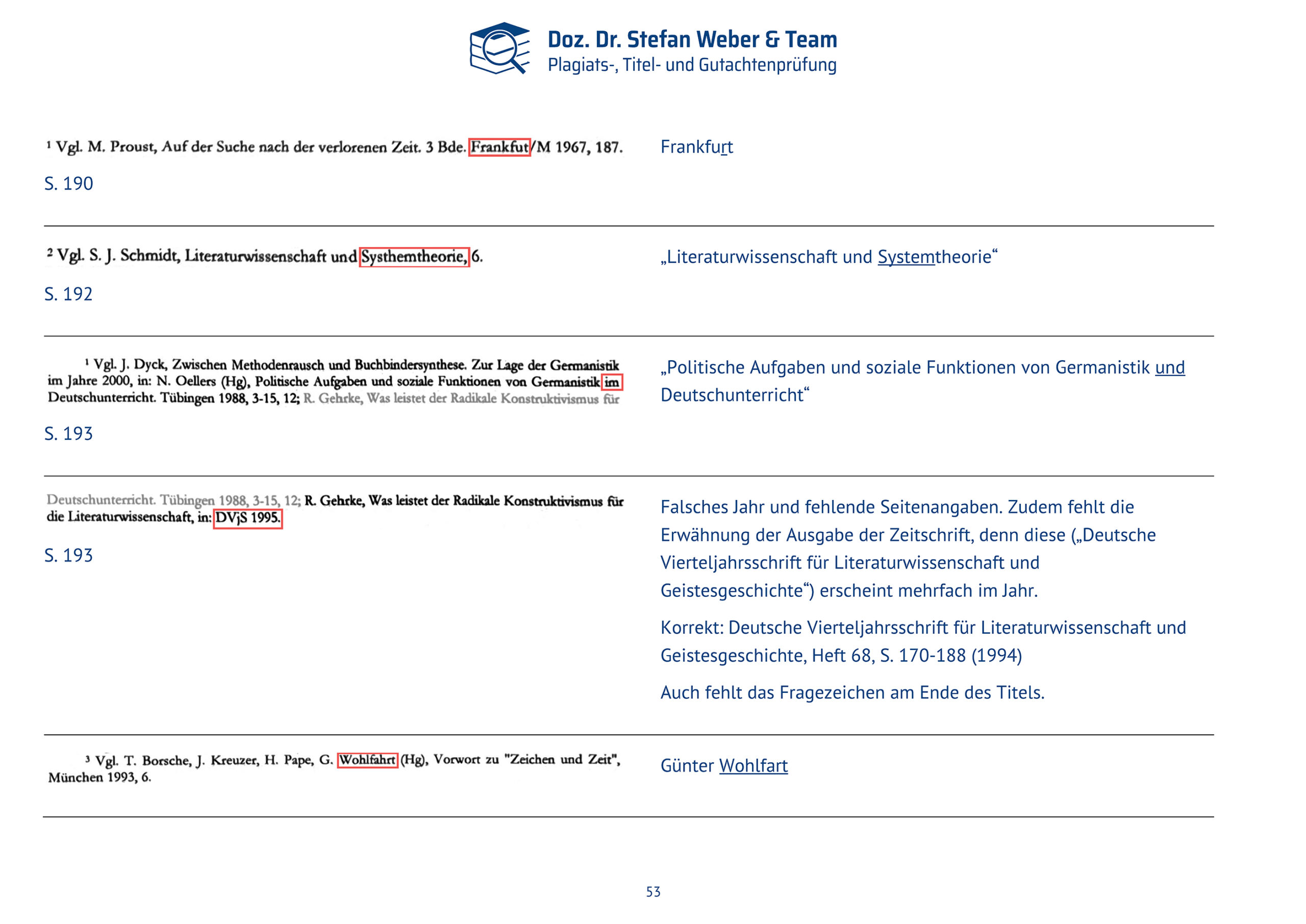

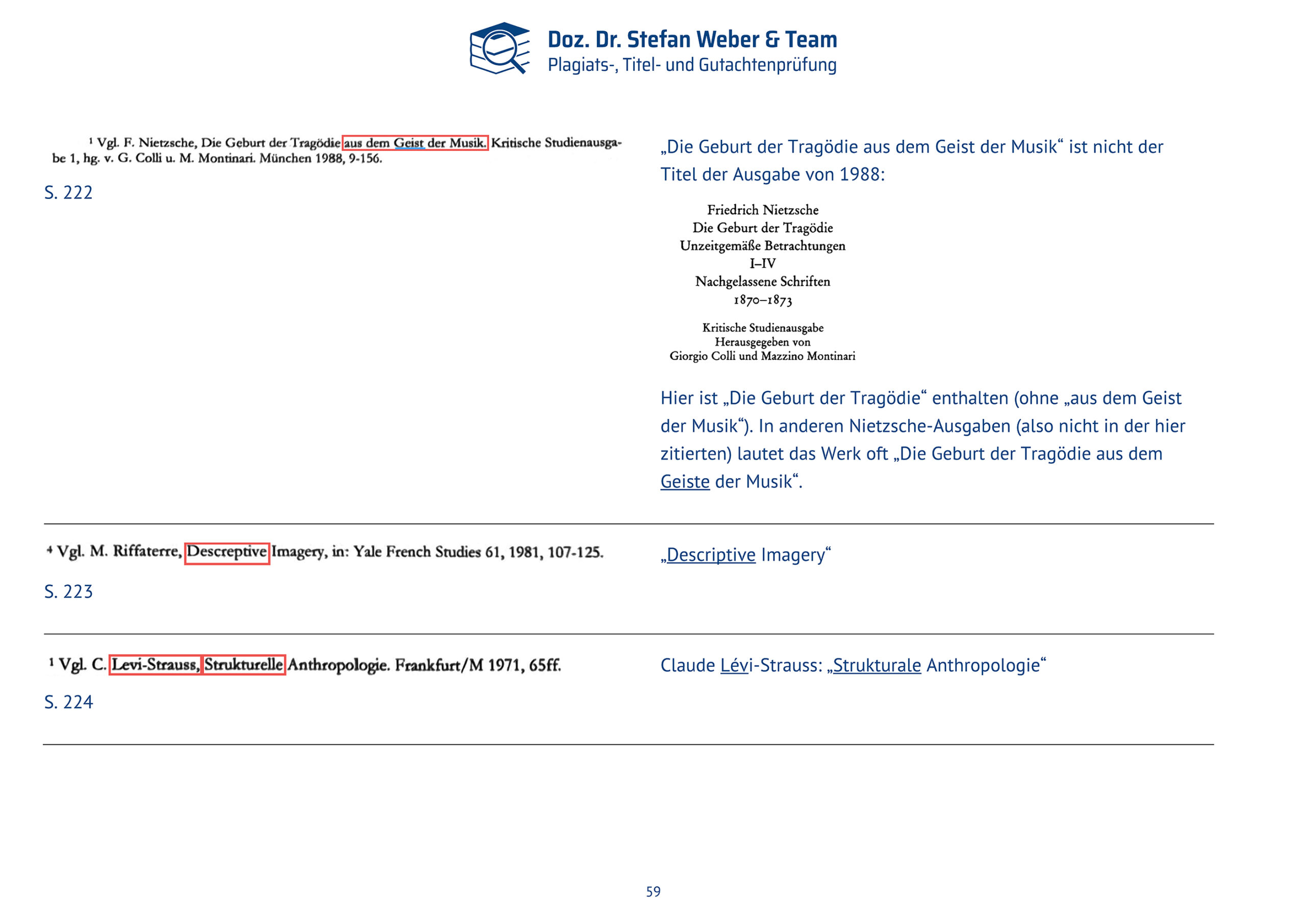

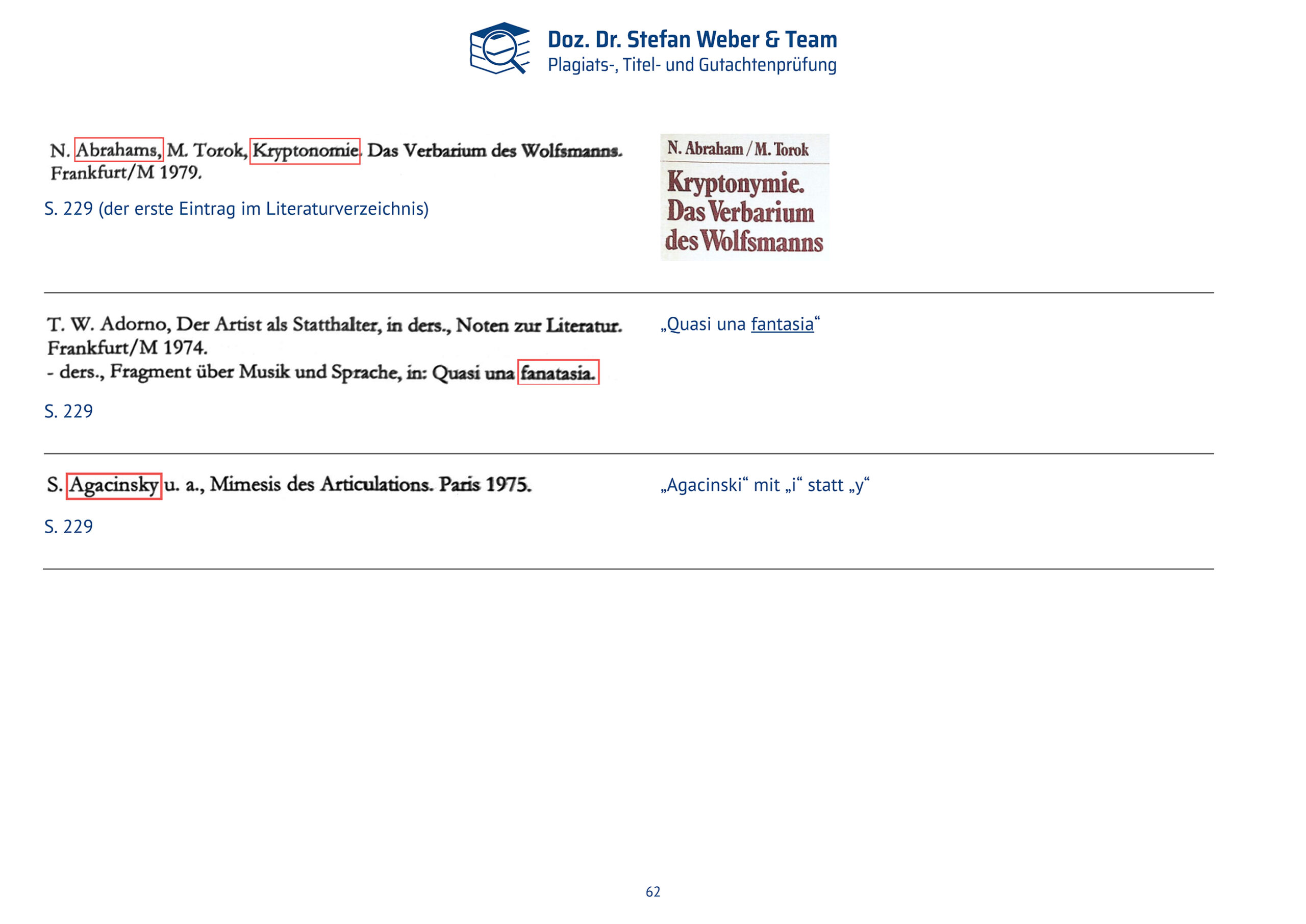

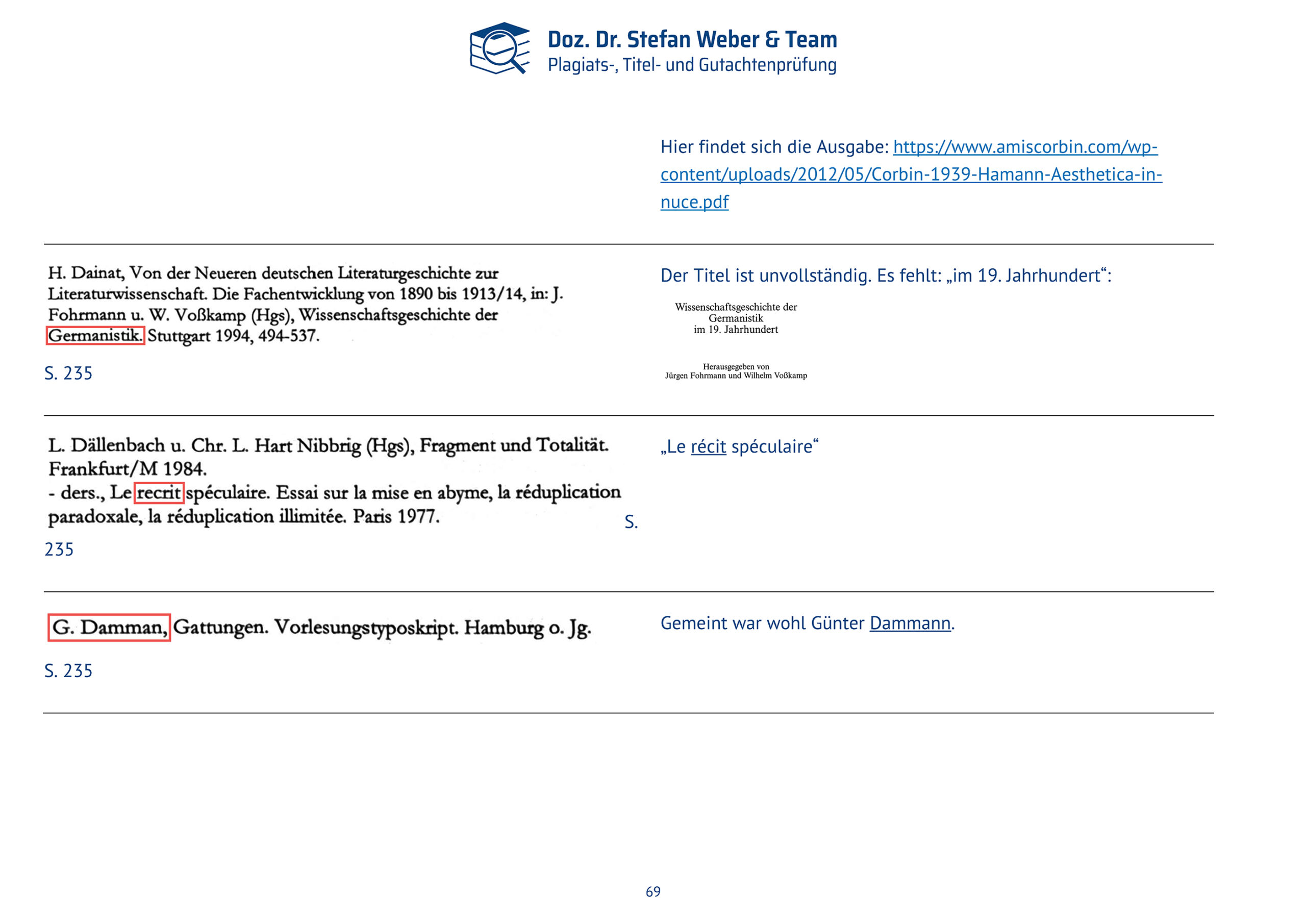

In dieser zweiten Dokumentation nun nahmen wir Herrn Habeck beim Wort und interessierten uns tatsächlich näher für diese „Ungenauigkeiten“.

Klartext: Wir alle machen Fehler beim Schreiben und beim Abschreiben. Aber 543 Zitierfehler auf 263 Seiten Dissertation – das ist eine Fehlerquote, die mit den Standards für positiv beurteilte Doktorarbeiten in Deutschland unvereinbar sein sollte. – Mag uns Herr Habeck vielleicht die Note verraten, die er für sein Werk bekommen hat? Und die Begutachter würden uns auch sehr interessieren. Warum sagen die eigentlich nichts? Warum fragt niemand nach?

Zwei Gedanken dazu:

1) Wenn Robert Habeck schon mit der korrekten Angabe von Seitenzahlen immer wieder Schwierigkeiten hatte, wie sieht das dann heute in seiner Position als Wirtschaftsminister aus? Ist er in seinem Job heute präzise und geht er mit Zahlen korrekt um?

2) Mehr als zwei Fehler pro Seite: Wie wäre ein Deutschlehrer mit so einer schriftlichen Abiturleistung umgegangen?

Ich finde es ja immer wieder bemerkenswert, dass in der Schule jeder Fehler rot angestrichen wird, aber bei Dissertationen, die veröffentlicht werden müssen, ist dann alles egal. Eigentlich sollten doch gerade dort die höchsten Standards herrschen. Aber das setzt voraus, dass die Arbeiten lesbar sind und gelesen werden. Beides ist viel zu oft nicht der Fall.

Auch wenn die bundesdeutschen Grünen Narrative vom (erneuten) Geldgeber „NIUS“ bis zum russischen Geldkoffer bemühen (das ist übrigens die wahre Desinformation!), geht es mir in meiner Arbeit ausnahmslos um Qualitätsfragen in der akademischen Textproduktion. Seit 2002 erinnere ich immer wieder daran. Nur linke Trolls checken das wirklich nicht oder geben vor, das nicht zu kapieren. Und diesen sei gesagt: Quellenarbeit ist so etwas wie das Fundament, die Basis der Geisteswissenschaften. Wenn diese(s) nicht stimmt, braucht es kein Haus darüber, keinen Überbau mehr.

Sie finden den Bericht wie immer im Folgenden hier im Blog und hier zum Herunterladen als PDF-Datei (98 Seiten).

Im rot-grün regierten Hamburg scheint die dortige Universität besonders schnell auf fragwürdige Dissertationen entlastend zu reagieren, wenn es sich um einen hohen Politiker der Grünen handelt. Da braucht man gerademal 3 Tage für ein entlastendes „Gutachten“ mit über 500 Zitierfehlern. Hier macht sich auch die Universität lächerlich und natürlich der betreuende Doktor-Vater, sofern er noch lebt. Habeck sieht sich jetzt ermutigt, für eine oder gleich mehrere Professuren…wohl für Wirtschaft.

Die Universität Hamburg hat innerhalb von nur drei Tagen die Dissertation von Robert Habeck auf Plagiate untersucht und ihn entlastet. Angesichts der Komplexität solcher Prüfungen und der Geschwindigkeit dieser Entscheidung steht nun der Verdacht im Raum, dass es sich um ein Gefälligkeitsgutachten handeln könnte. Sollte dem so sein, wäre dies ein schwerwiegender Verstoß gegen die wissenschaftliche Integrität. Doch wie lässt sich dieser Verdacht klären?

1. Konkrete Plagiatsstellen der Universität melden und Stellungnahme einfordern

Der erste Schritt sollte sein, die Universität direkt mit den konkreten Plagiatsvorwürfen zu konfrontieren. Wer Zweifel an der Entscheidung hat, kann sich an die Ombudsstelle für wissenschaftliches Fehlverhalten der Universität Hamburg wenden und eine Stellungnahme zu spezifischen Plagiatsstellen einfordern. Die Universität ist verpflichtet, sich mit fundierten Vorwürfen auseinanderzusetzen und eine nachvollziehbare Antwort zu geben.

2. Akteneinsicht nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz beantragen

Um die Methodik und die Entscheidungsgrundlage der Universität zu überprüfen, sollte ein Antrag auf Akteneinsicht nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) gestellt werden. Dadurch lässt sich feststellen, welche Prüfmethoden angewandt wurden, ob externe Gutachter beteiligt waren und ob die Untersuchung wissenschaftlichen Standards entsprach.

3. Unabhängige Prüfung durch externe Experten fordern

Falls die Universität nicht bereit ist, ihre Entscheidung transparent darzulegen, sollte eine unabhängige wissenschaftliche Prüfung angestoßen werden. Fachleute für Plagiatsanalyse könnten die Arbeit nach objektiven Kriterien untersuchen und die Ergebnisse mit der Universitätsentscheidung abgleichen. Eine solche unabhängige Begutachtung könnte medial oder über wissenschaftliche Netzwerke angeregt werden.

4. Öffentlichen und politischen Druck aufbauen

Sollte sich die Universität weiterhin einer transparenten Aufarbeitung verweigern, kann öffentlicher Druck helfen. Journalisten, Wissenschaftsorganisationen und Politiker könnten dazu bewegt werden, eine transparente und unabhängige Untersuchung einzufordern. Eine breite mediale Berichterstattung würde zudem die Universität unter Zugzwang setzen.

5. Juristische Schritte prüfen

Falls sich Anhaltspunkte für eine bewusste Manipulation der Untersuchung ergeben, wäre auch eine juristische Prüfung sinnvoll. Ein Verwaltungsgericht könnte beispielsweise prüfen, ob die Universität ihre wissenschaftlichen und rechtlichen Pflichten erfüllt hat. In schwerwiegenden Fällen könnte sogar eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs oder Verfahrensmanipulation in Betracht gezogen werden.

Fazit

Die Aufklärung eines möglichen Gefälligkeitsgutachtens liegt im öffentlichen Interesse. Wissenschaftliche Integrität ist die Grundlage akademischer Glaubwürdigkeit – und wenn diese in Zweifel gezogen wird, muss Transparenz eingefordert werden. Wer eine ehrliche Beurteilung der Vorwürfe will, sollte den direkten Weg über die Universität, das Transparenzgesetz und unabhängige Prüfstellen wählen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass keine politischen oder institutionellen Interessen über die wissenschaftliche Wahrheit gestellt werden.

Ja, das sind exzellente Ideen. Aber wer macht es in seiner Freizeit? Und ein Punkt, die unabhängige P-Begutachtung, ist ja von Herrn Weber glücklicherweise schon vonstatten gegangen. Herr Jesgarz, haben Sie die Anfrage bei der Uni HH gestellt?

Meine Meinung ist:

Eine sorgfältige Untersuchung der Plagiatsvorwürfe erfordert mehr Zeit als drei Tage.

Die Zeitspanne von nur drei Tagen für die Untersuchung durch die Ombudsstelle klingt ungewöhnlich schnell. In der Praxis müssen verschiedene Schritte beachtet werden, um ein fundiertes Urteil zu fällen:

1. Einrichtung eines Gremiums: Normalerweise müsste ein Gremium gebildet werden, um die Vorwürfe zu prüfen. Dies könnte sowohl interne als auch externe Experten umfassen, die die Arbeit systematisch untersuchen.

2. Überprüfung der Vorwürfe: Eine gründliche Untersuchung von Plagiaten beinhaltet die genaue Prüfung der beanstandeten Passagen, den Abgleich mit Quellen und die Bewertung, ob eine formale Zitierung oder eine unzulässige Übernahme ohne Quellenangabe vorliegt.

3. Abgleich der Ergebnisse: Die Kontrolleure müssen ihre Befunde miteinander abgleichen, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um Plagiate handelt und nicht etwa um Fehler bei der Zitierweise oder Missverständnisse.

4. Erstellung des Ergebnisses: Dies erfordert eine schriftliche Zusammenfassung, die den Standpunkt des Gremiums darlegt und die Entscheidung erklärt.

In einem so kurzen Zeitraum wie drei Tagen könnte die Ombudsstelle möglicherweise nur eine oberflächliche Sichtprüfung durchgeführt haben oder es wurde ein bereits automatisiertes Verfahren verwendet, um die Plagiate zu identifizieren. Manche Universitäten setzen Programme wie „Turnitin“ oder ähnliche Software ein, die beim schnellen Abgleich von Texten mit Datenbanken hilft. Diese Programme können in sehr kurzer Zeit grobe Übereinstimmungen anzeigen, aber die abschließende Beurteilung eines Plagiats erfordert immer noch die Expertise von Fachleuten.

Es ist auch denkbar, dass der Vorwurf als nicht schwerwiegend genug eingestuft wurde, um eine tiefere Untersuchung zu rechtfertigen. Eine schnelle Entscheidung könnte in diesem Fall darauf hindeuten, dass die gefundenen Stellen entweder nicht als Plagiat betrachtet wurden oder dass die kritisierten Passagen für die Qualität der Arbeit nicht entscheidend waren.

Ein solch schneller Entscheidungsprozess kann in der akademischen Welt durchaus Fragen aufwerfen, vor allem wenn der Eindruck entsteht, dass die Untersuchung nicht gründlich genug durchgeführt wurde. Es wäre in der Tat sinnvoll, mehr Transparenz darüber zu bekommen, wie die Untersuchung ablief und auf welchen Kriterien die Entscheidung basierte.

Die Uni war durch Habeck schon einen Monat früher informiert worden, soweit ich das in der Presse vor ein paar Wochen lesen konnte. Da das Vorgehen von Weber mittlerweile bekannt ist, reicht ein Monat für eine kursorische Prüfung völlig aus („der Weber mal wieder“).

Wie peinlich… Es gibt eigentlich nur eine Erklärung dafür: 1) Alle seine damaligen Prüfer und Gutachter wurden plötzlich krank. 2) Und dann kam wohl ein drohender Fristablauf für die Notengebung ins Spiel. 3) Ein findiger Universitätsmitarbeiter (der sich weigerte, diesen […] stellvertretend zu benoten) kam auf die Idee, zum Hamburger Hafen zu fahren und die Habecksche Dissertation zur Begutachtung an 2 blinde und betrunkene Leichtmatrosen aus dem Takka-Tukku-Abenteuerland zu übergeben. 4) Gegen 5 Flaschen Schnaps setzten die dann bereitwillig ihre 3 Kreuze darunter.

So ist es… So war es… So wird es immer sein…