Seit längerem kritisiere ich in diesem Blog die Zitierpraxis der juristischen Wissenschaft. Viele rechtswissenschaftliche Qualifikationsschriften scheinen aus einer bloßen Aneinanderreihung von Normtexten und Judikatur zu bestehen, wobei die Regel mit der Wiedergabe im Konjunktiv 1 manchmal durchgehalten wird und manchmal nicht. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wie mit wörtlichen Übernahmen umzugehen ist. In der Methodenliteratur finden sich Regeln, dass wörtlich übernommene Normtexte stets unter Anführungszeichen zu setzen sind (z.B. bei Ferdinand Kerschner), es gibt aber auch Auffassungen, dass genau dies affig aussehen würde und nur anzuwenden ist, wenn es tatsächlich auf den Wortlaut ankommt (aber tut es das nicht immer?).

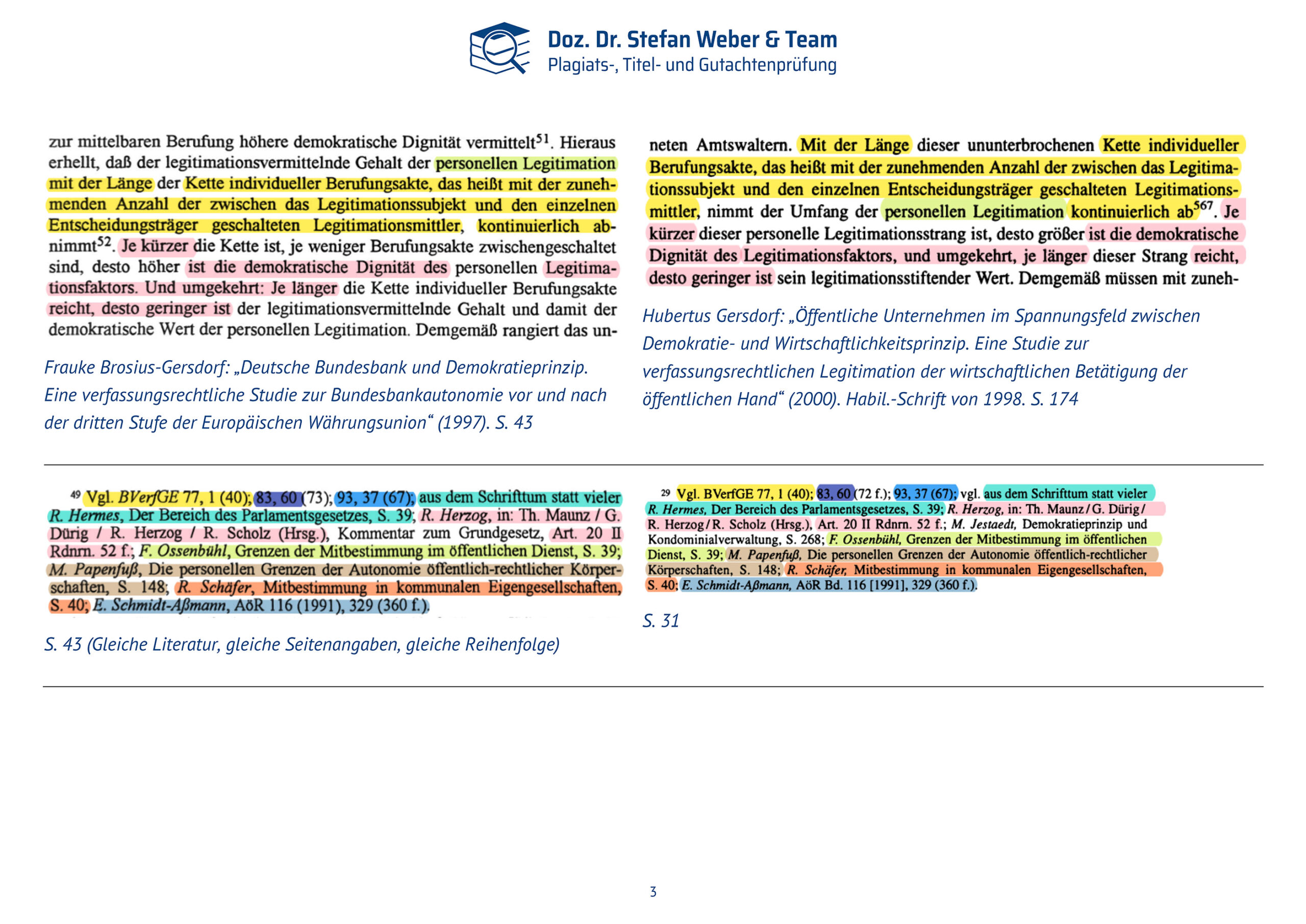

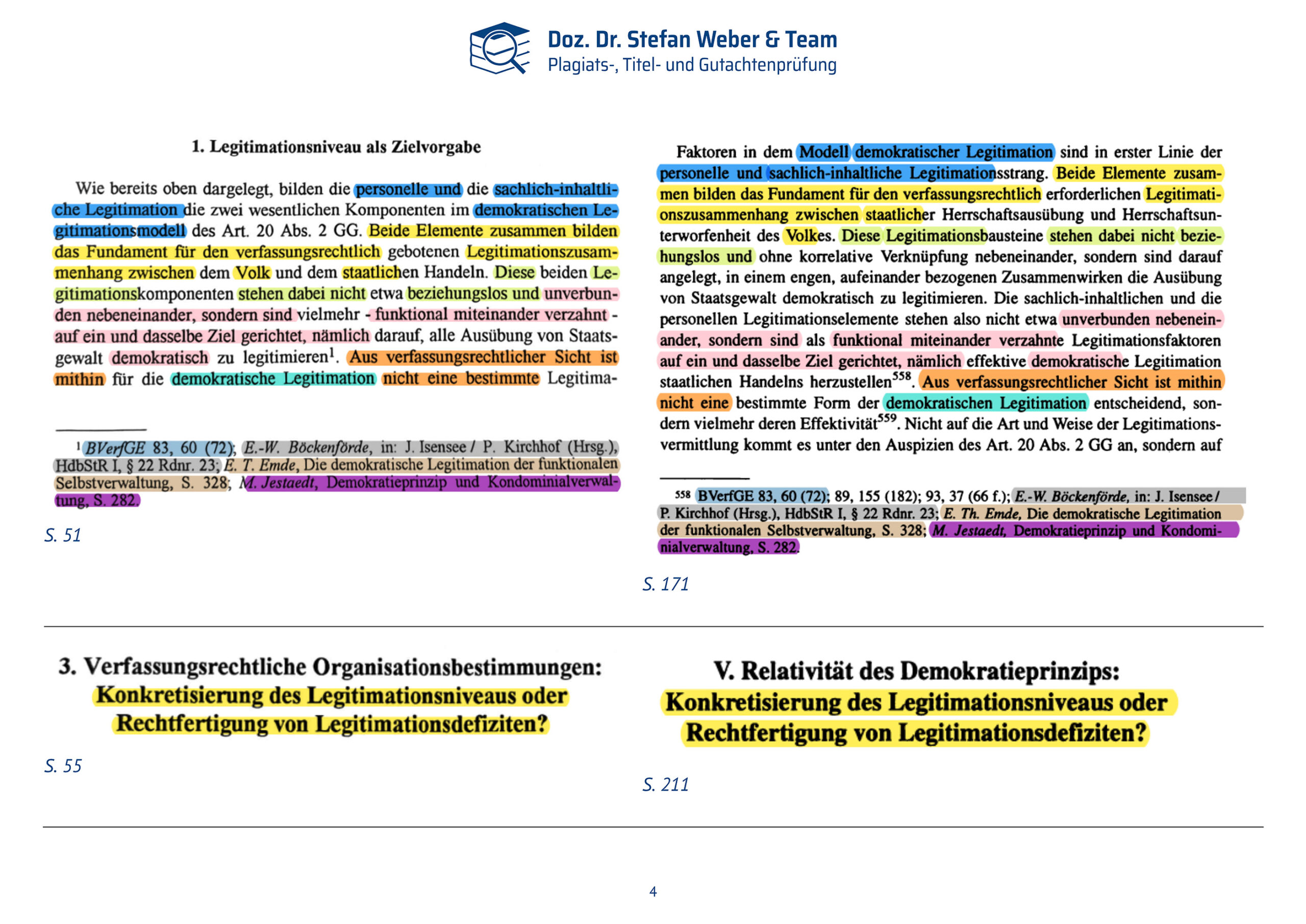

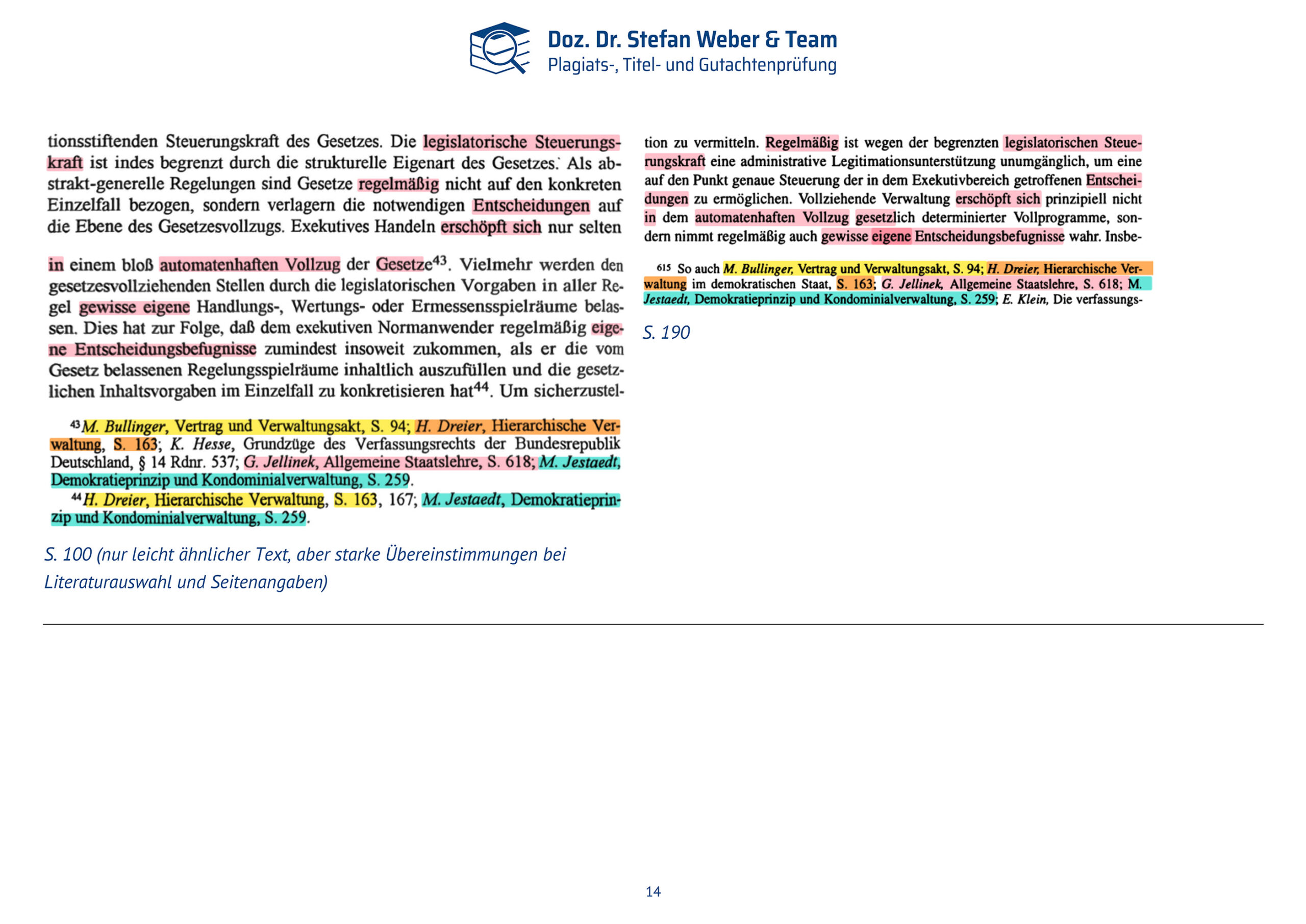

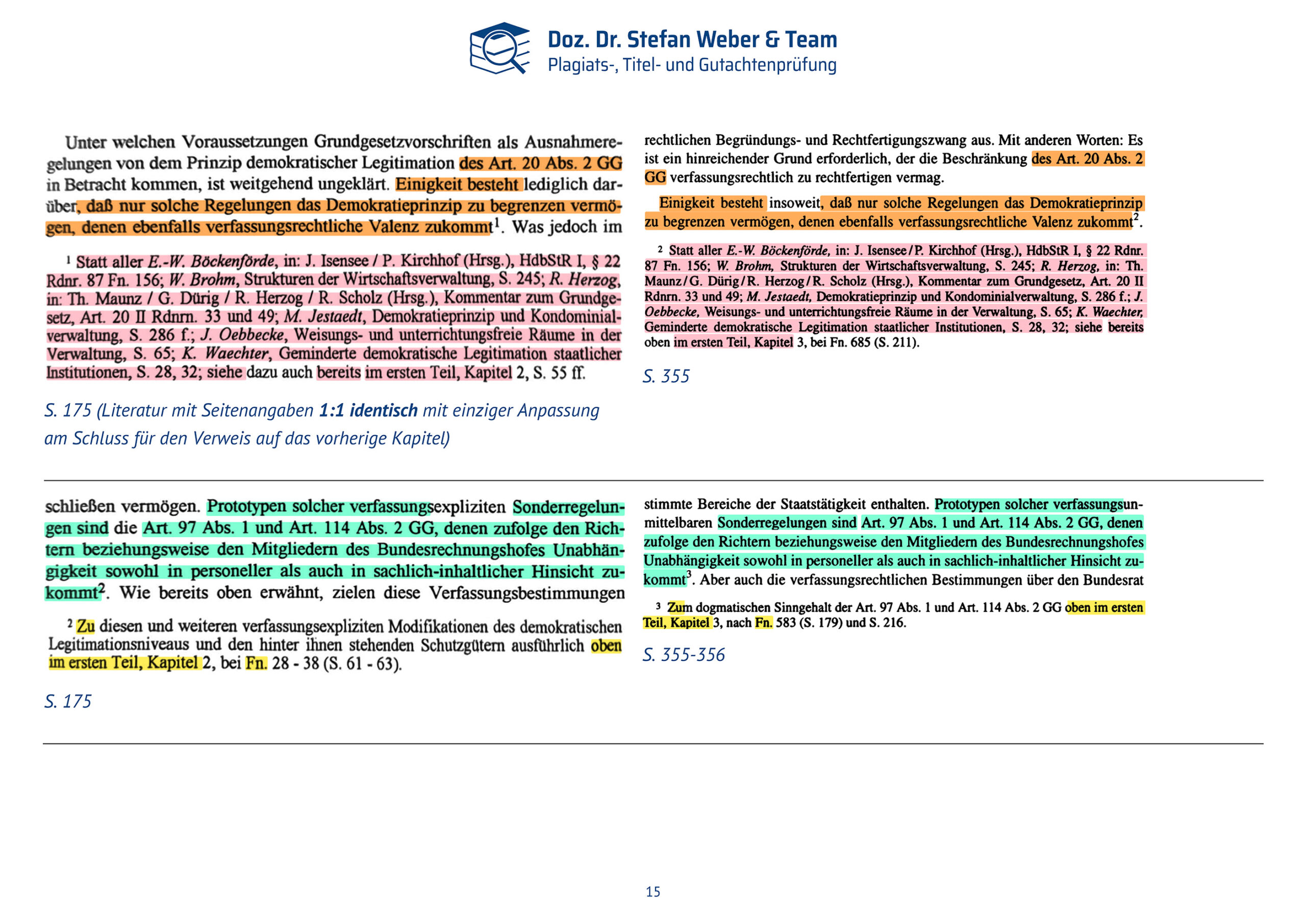

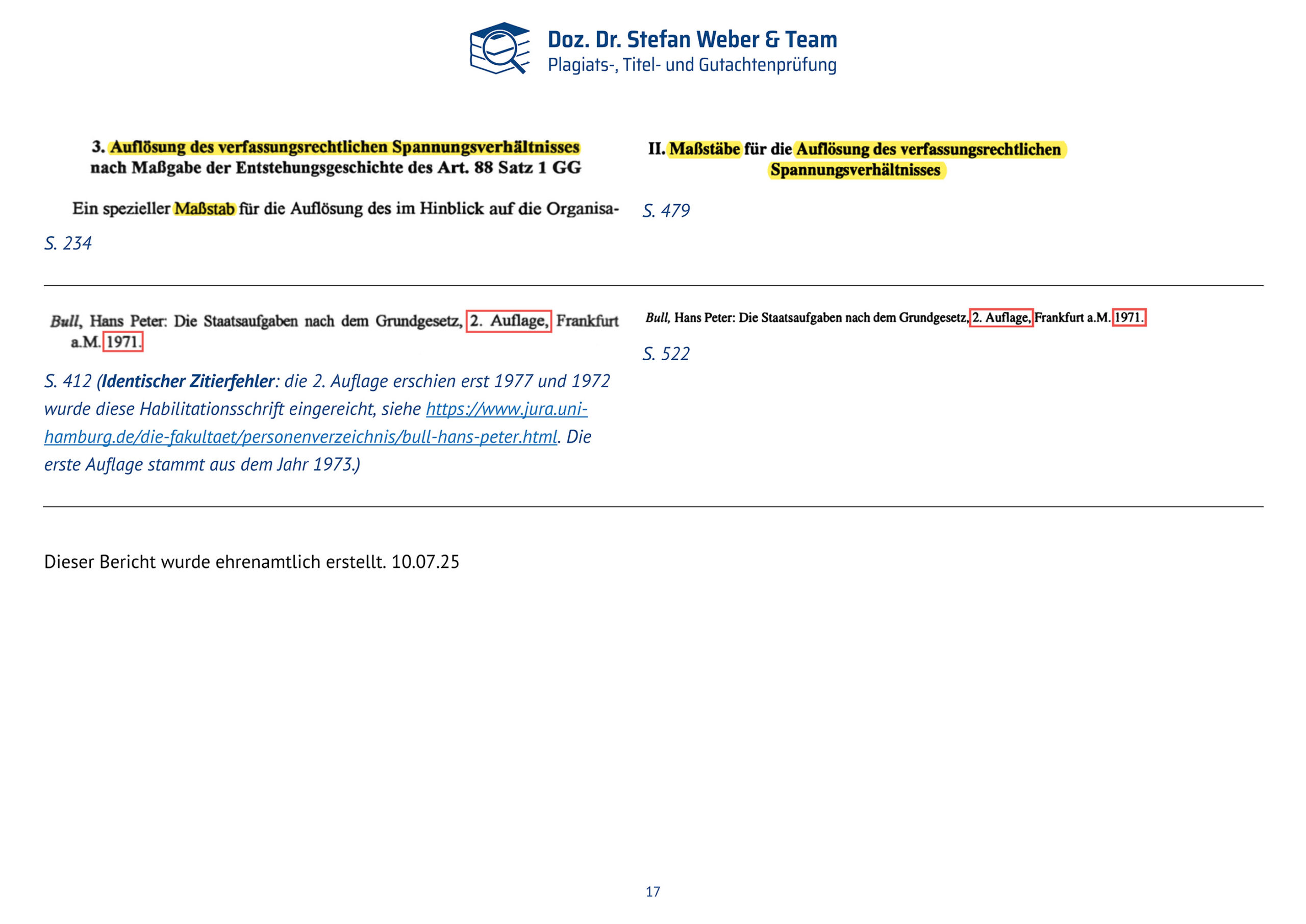

Das Ad-Fontes-Prinzip scheint jedenfalls bei den Juristen nur sehr eingeschränkt zu gelten. Immer wieder entdecken mein Team und ich bei juristischen Doktorarbeiten Quellenplagiate, auch bei solchen, um deren eigene Prüfung wir vor Abgabe vom Autor gebeten wurden. Die Regeln wurden zuletzt 2012 deutlich verschärft, wohl im Nachhall zum Fall Guttenberg. Aber auch diese Verschärfung gilt nicht für alle rechtswissenschaftlichen Fachbereiche und wurde bei weitem nicht überall durchgesetzt.

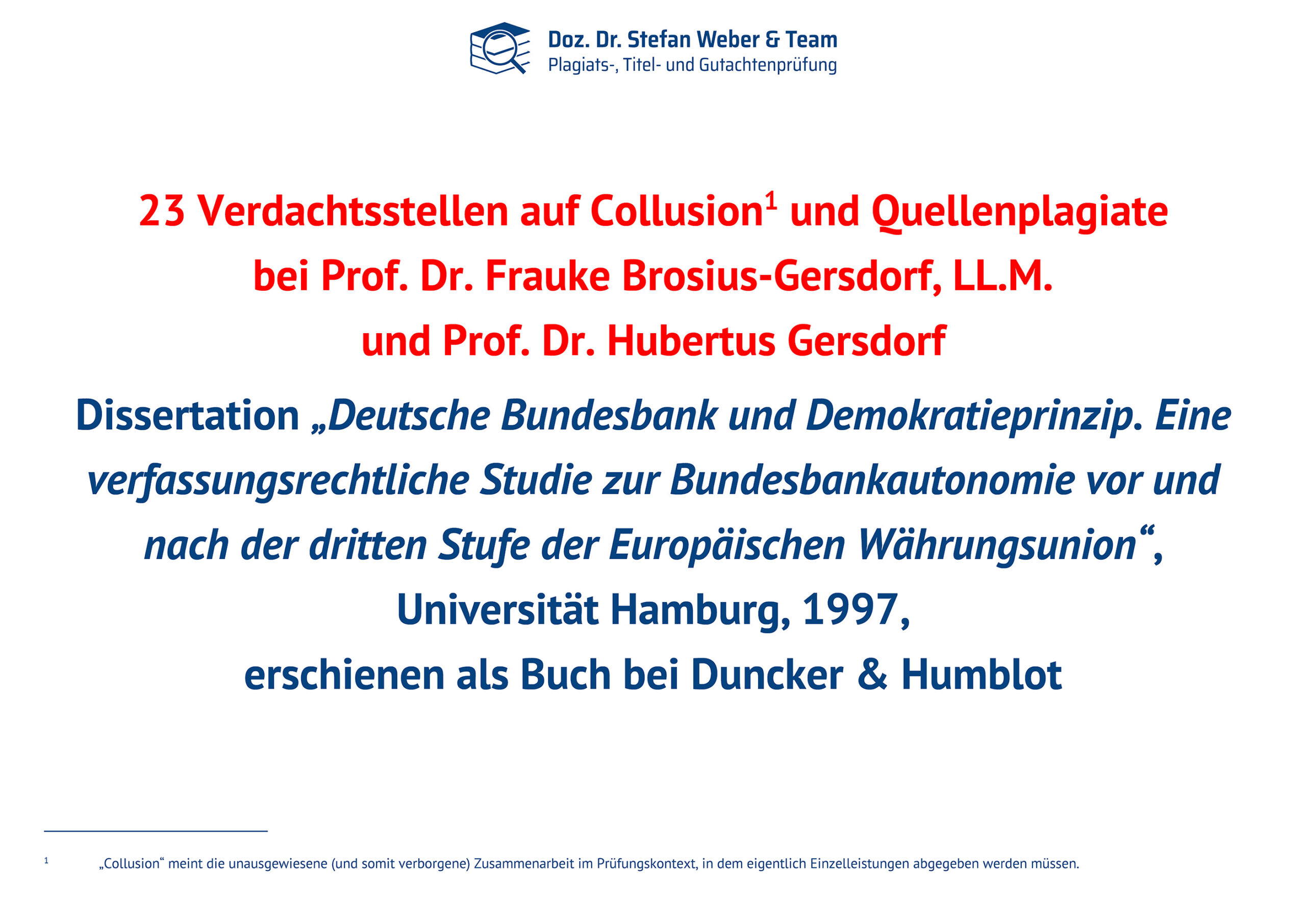

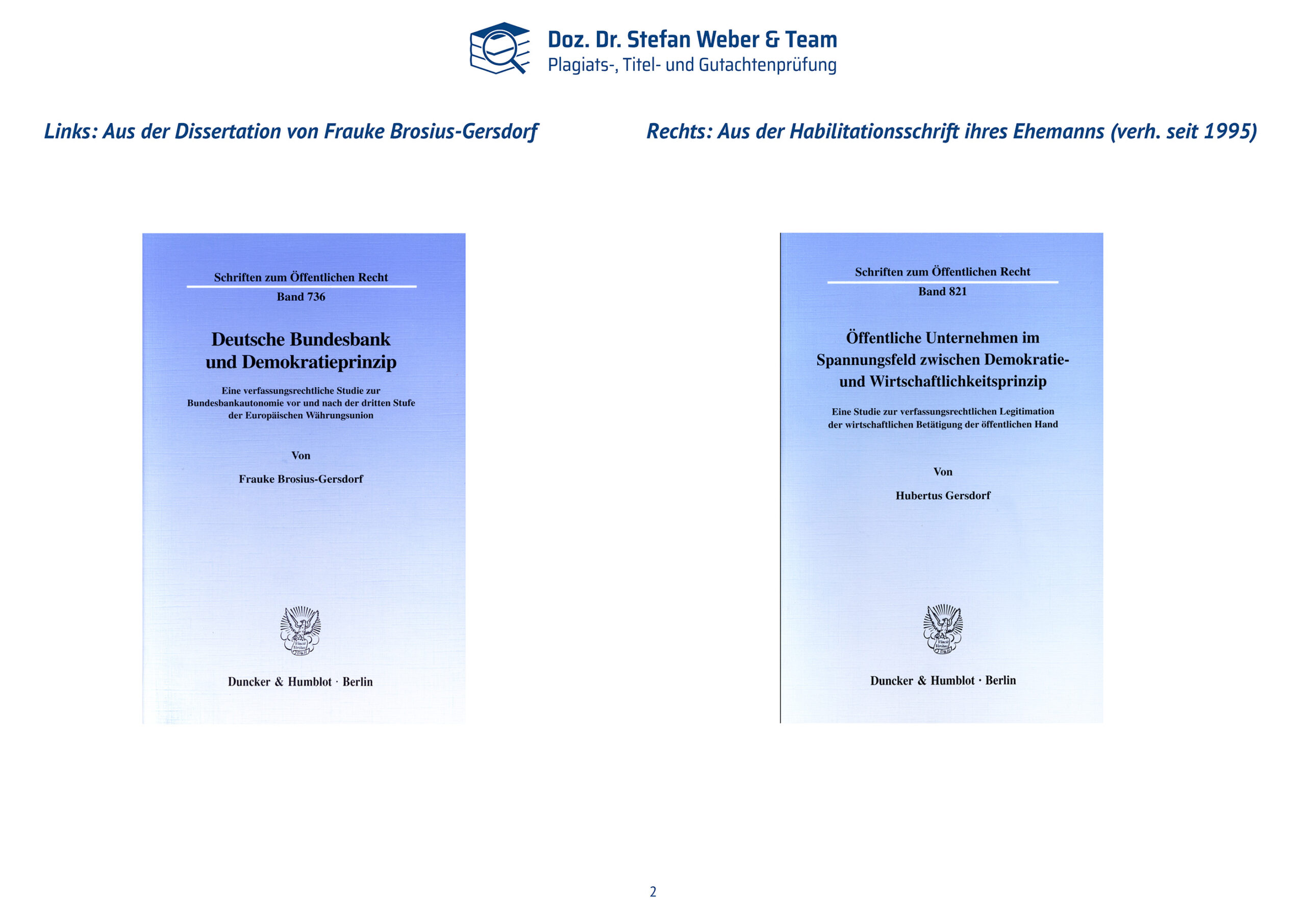

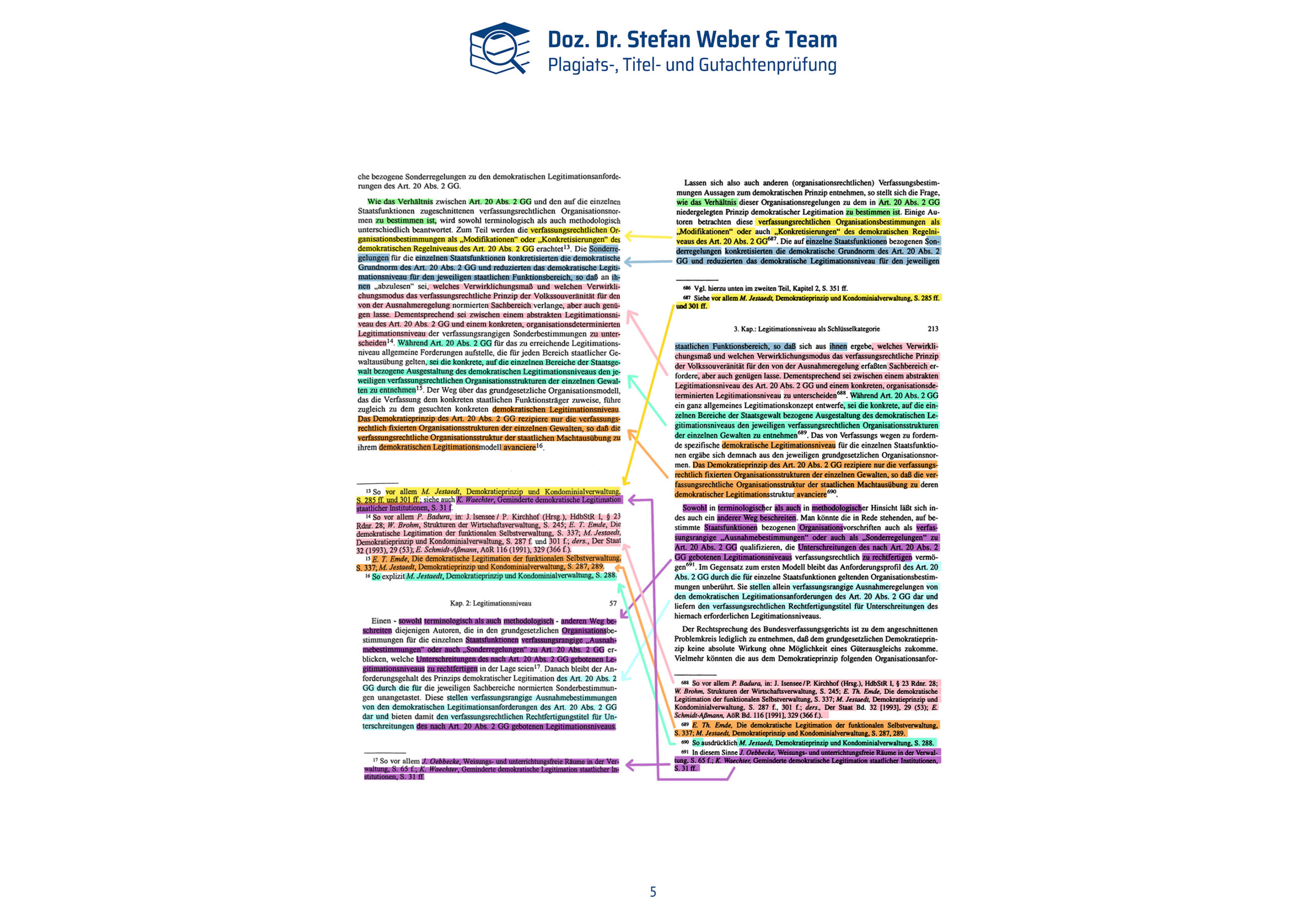

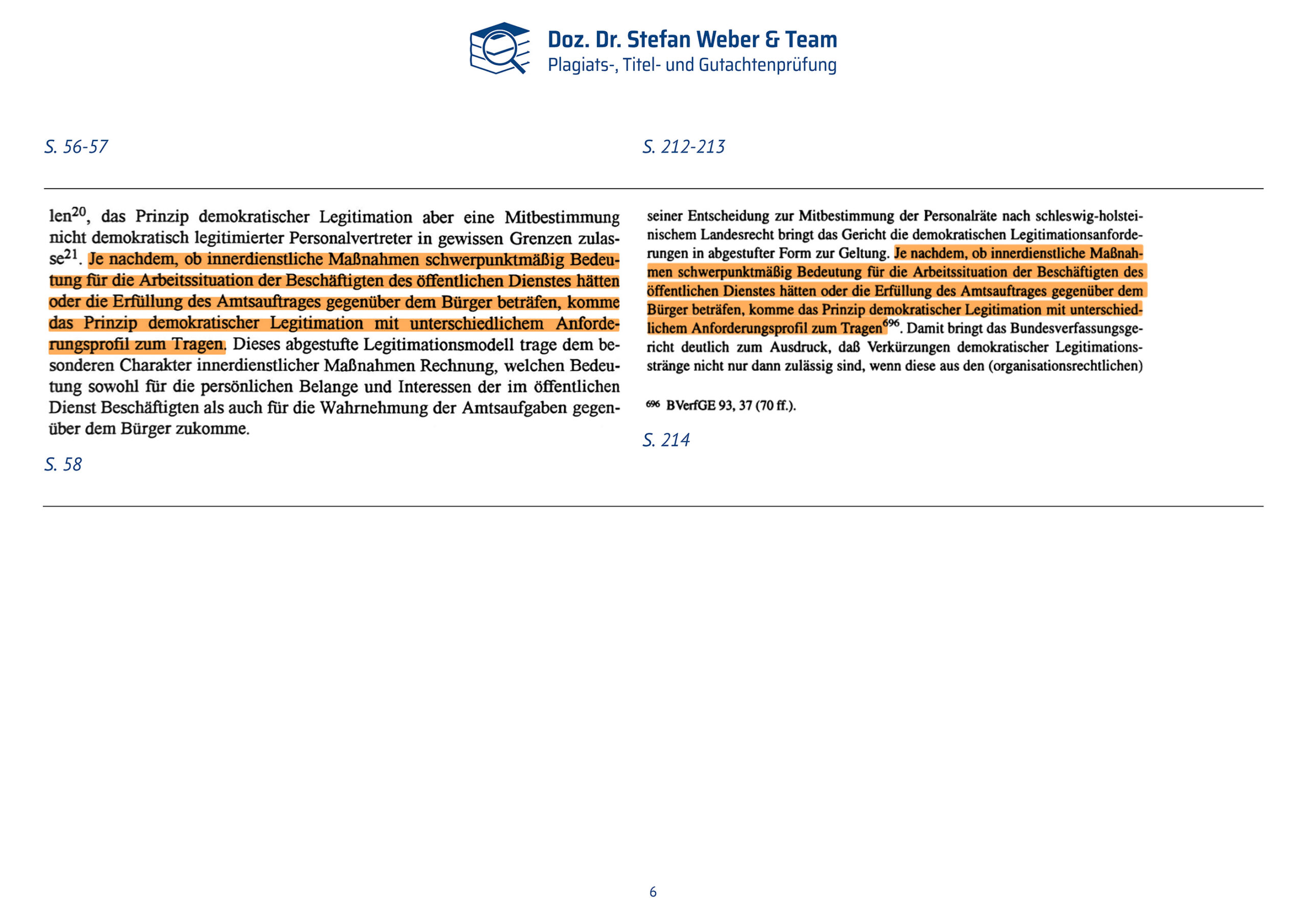

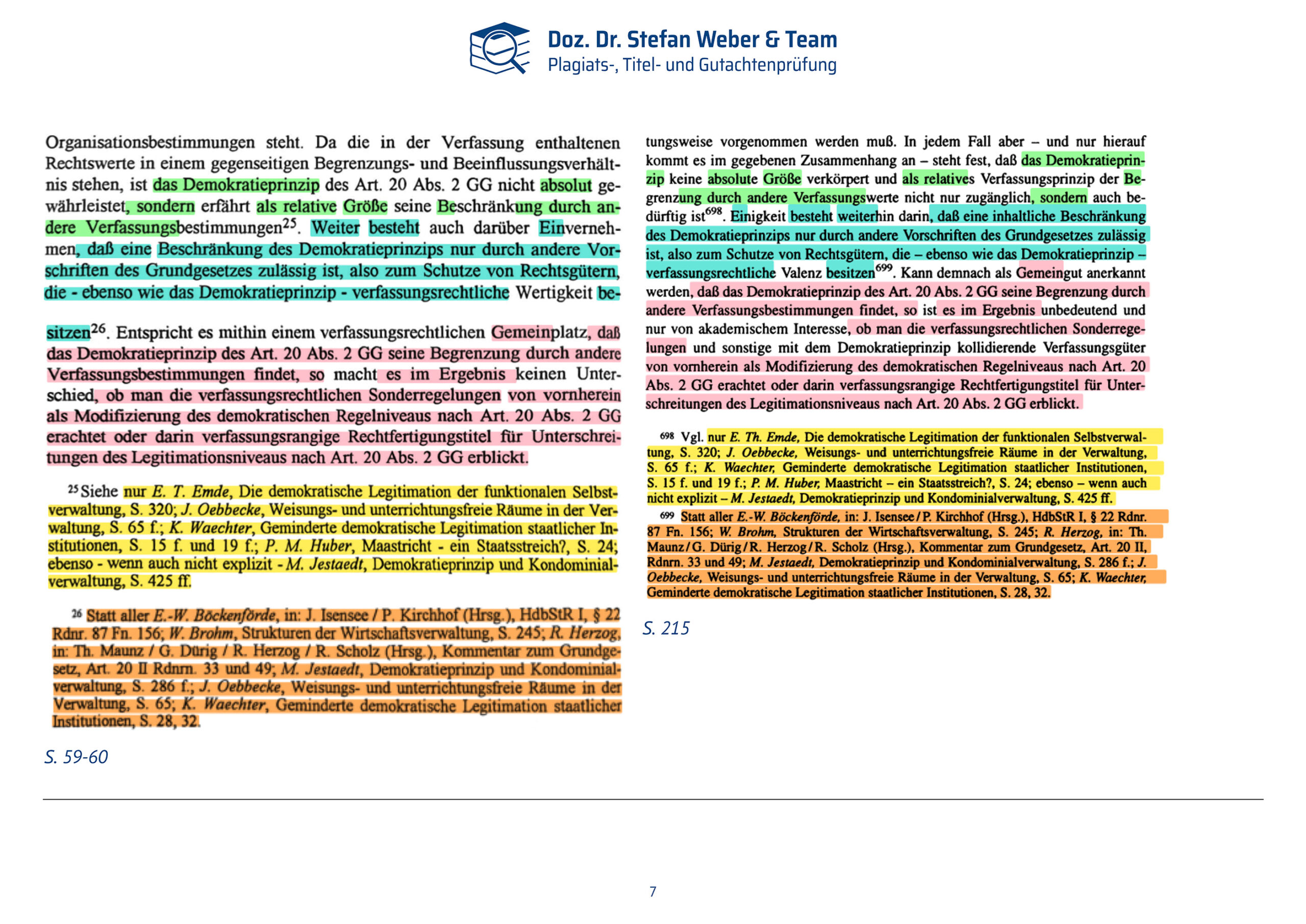

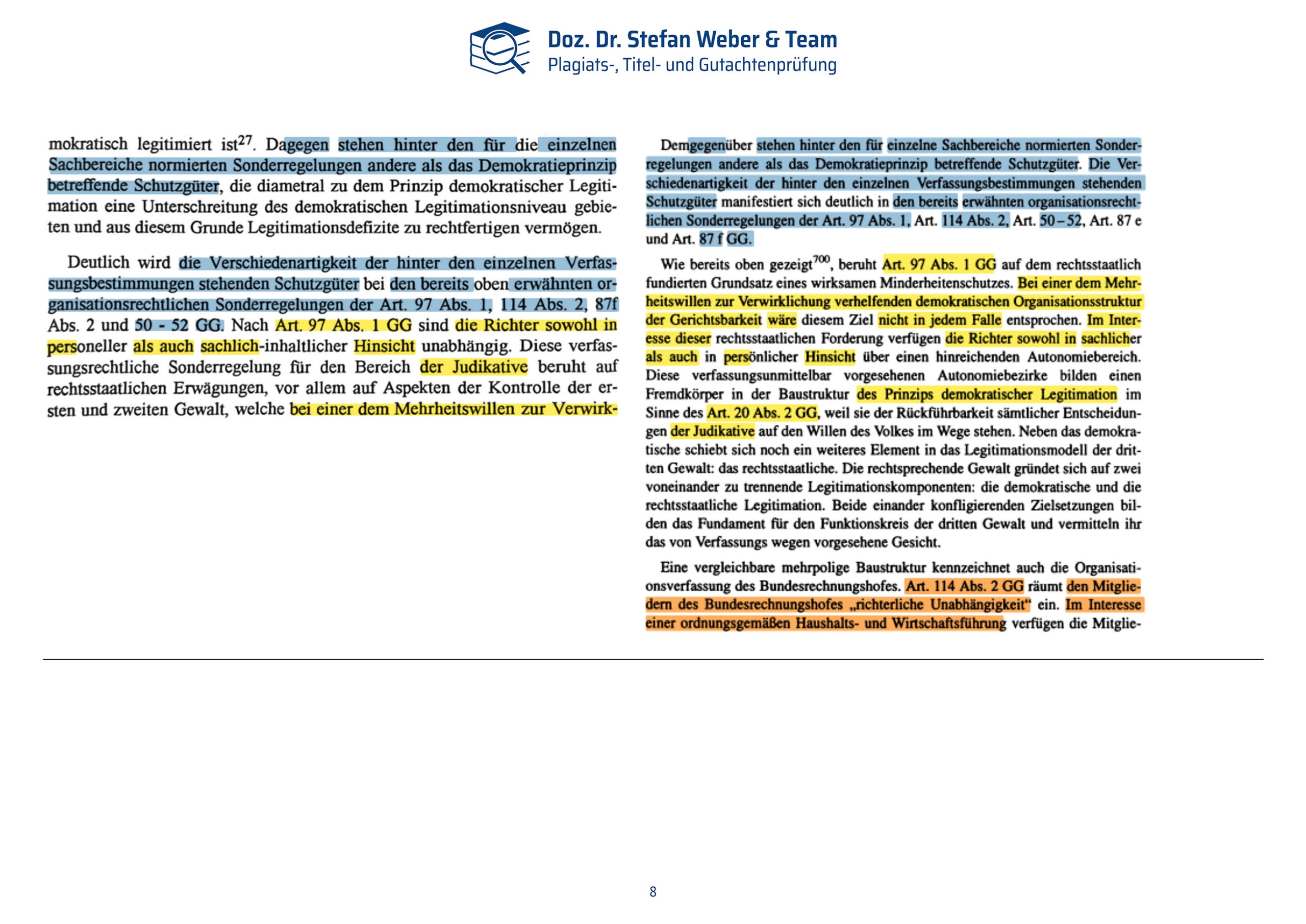

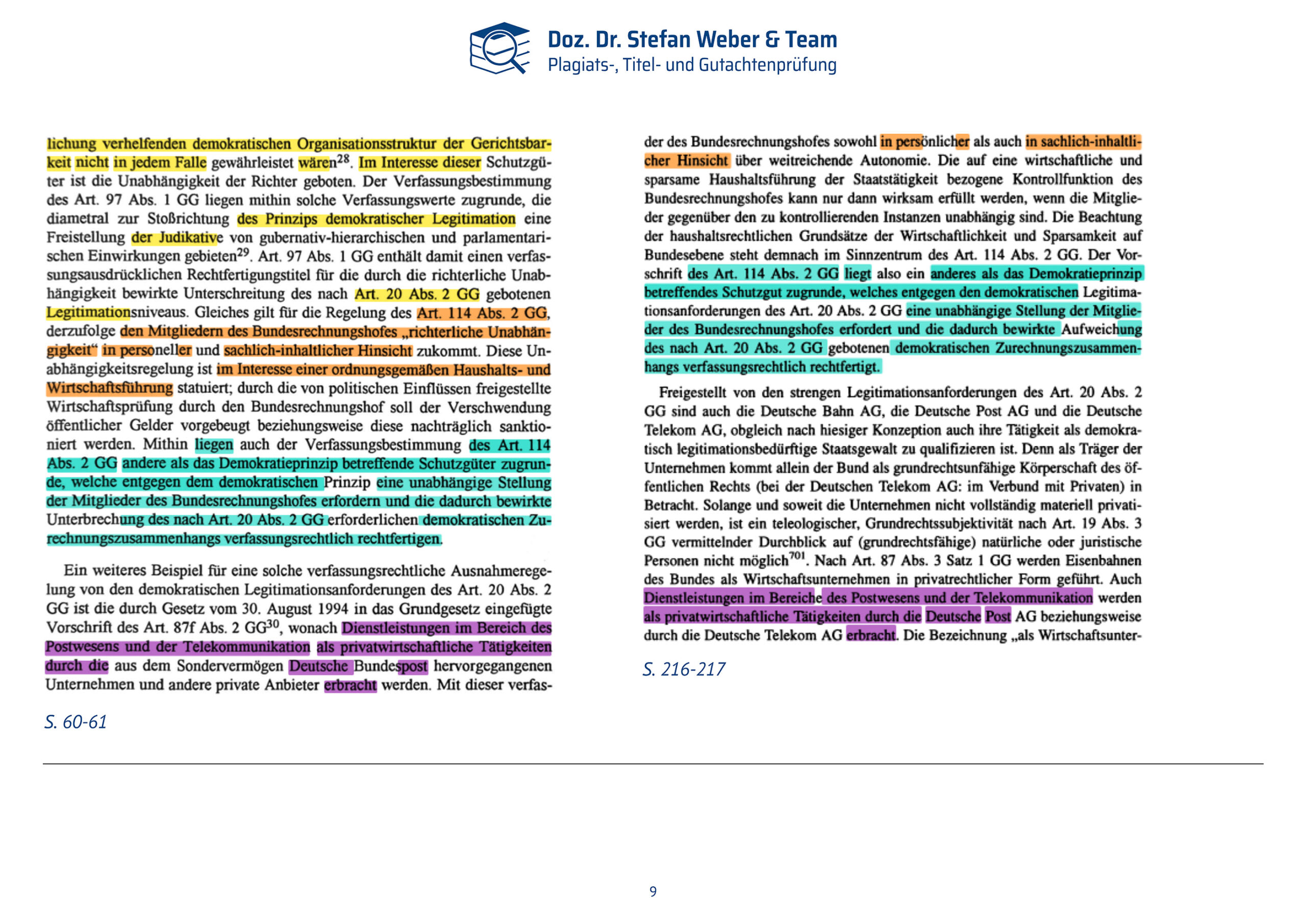

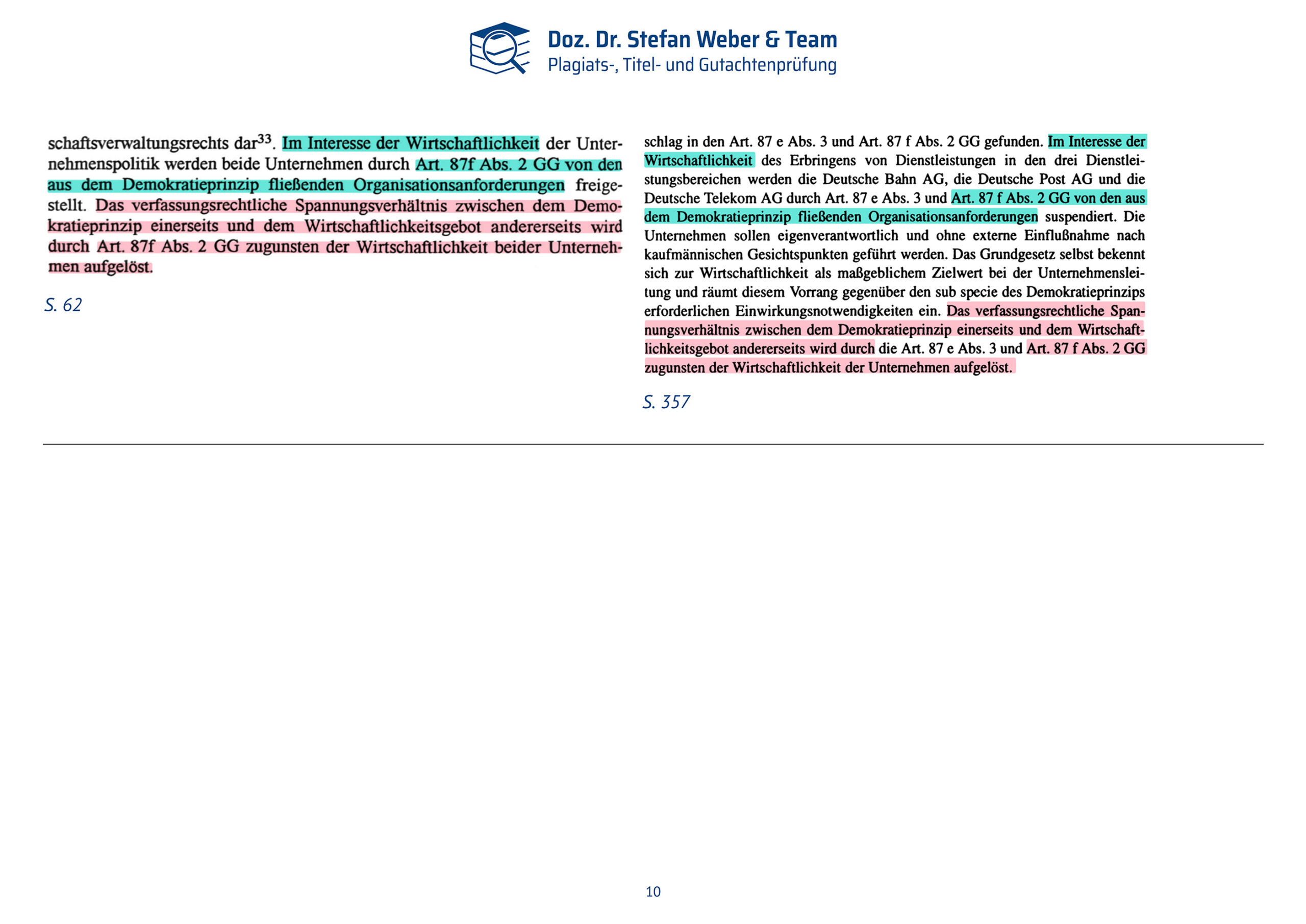

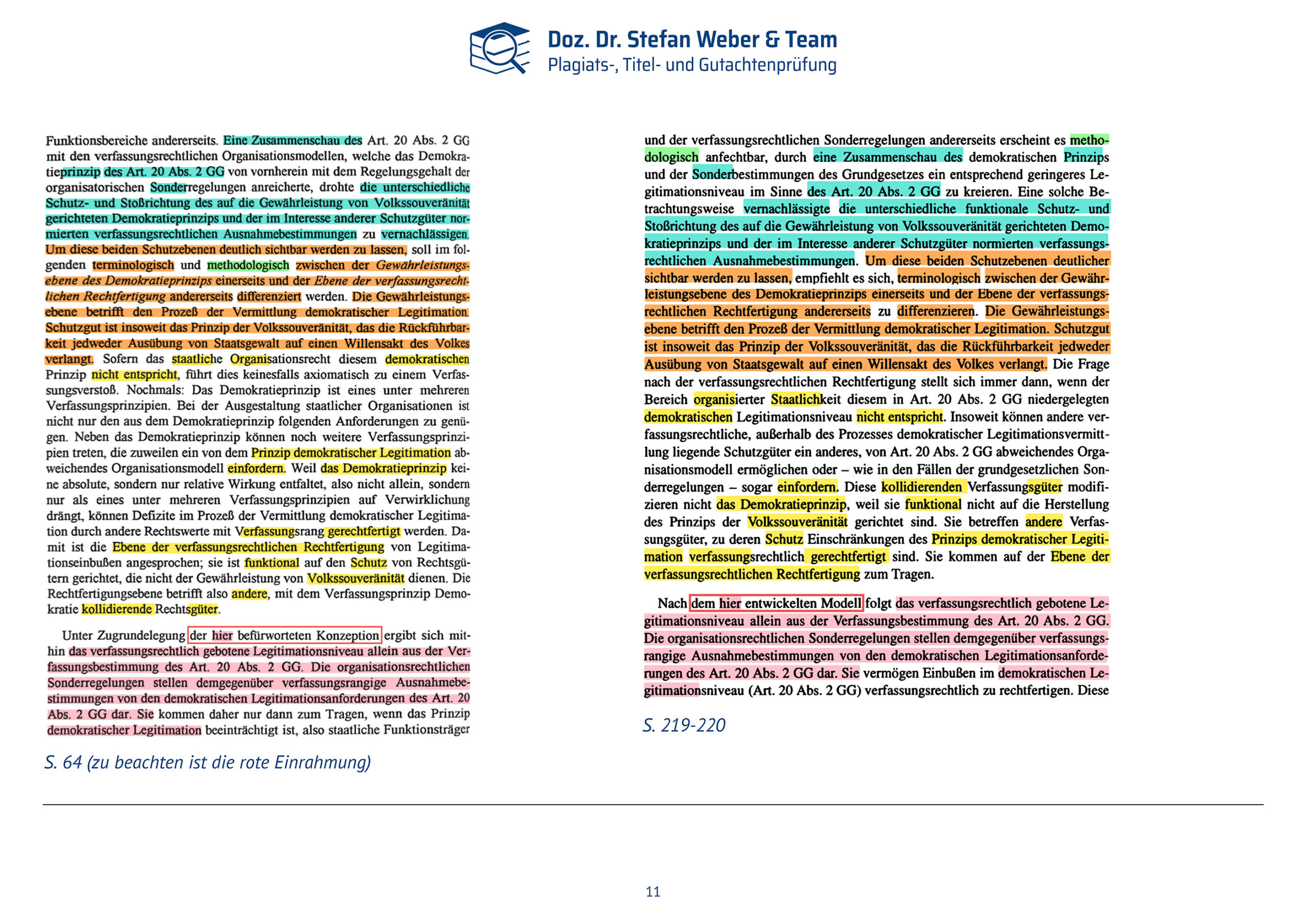

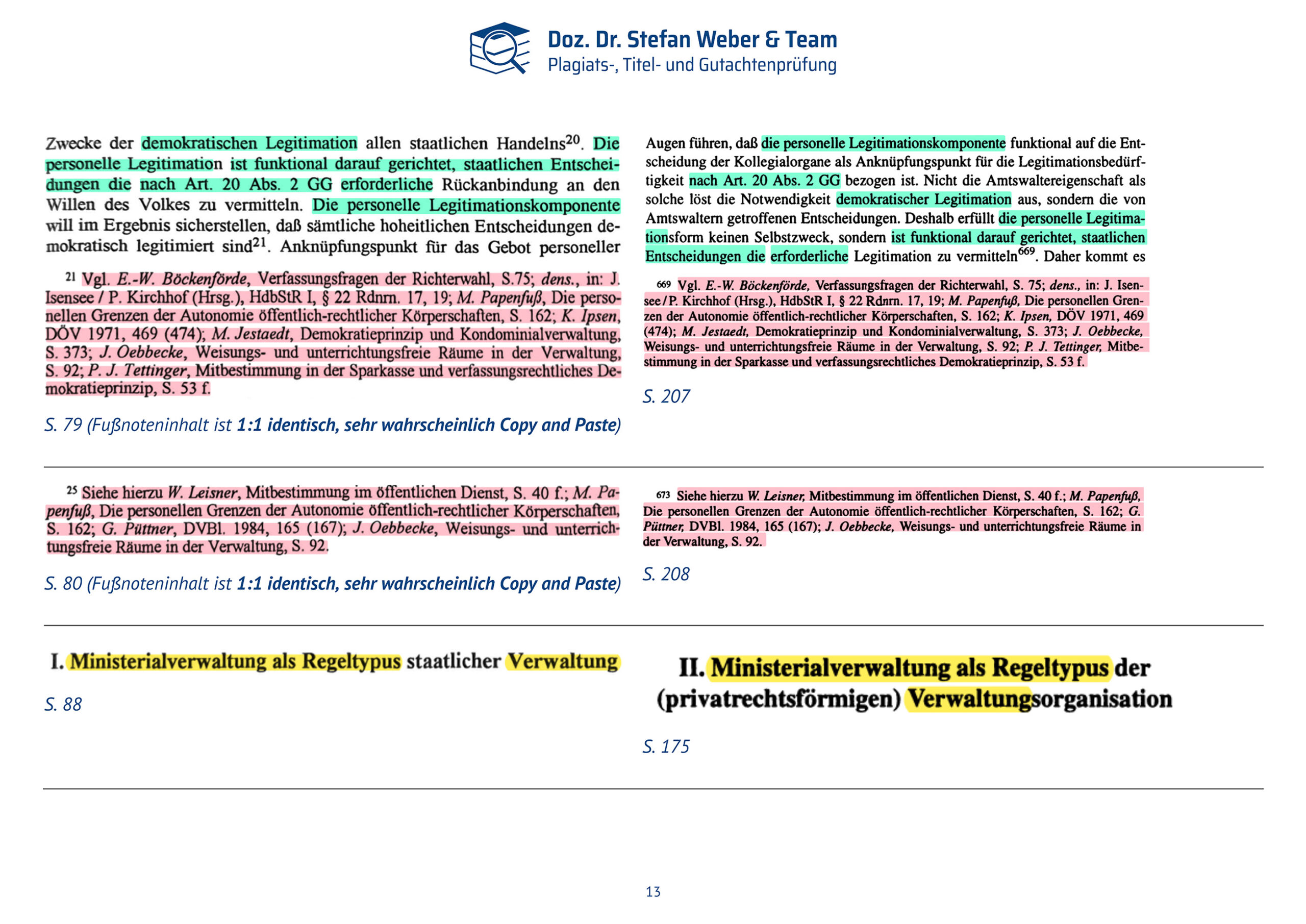

Verstoßen die folgenden 23 dokumentierten Parallelen gegen die vor der Jahrtausendwende gültigen juristischen Zitiernormen? Die Juristen scheuen traditionell eine Diskussion darüber. Ich arbeite seit Jahren daran, dass das anders wird. Entstehen würden dann vielleicht viel kürzere, besser lesbare und vor allem sich tatsächlich um juristische Fragen der Zeit kümmernde Qualifikationsschriften und nicht bloß solche, die bereits Bekanntes wiederkäuen. Denn das traue ich mir zu sagen: Gesellschaftlich relevant sind diese Dissertationen kaum einmal.

Aber das bleibt doch in der Familie! Lol….

Spaß beiseite: Geht gar nicht, so!