Eine Gruppe sagt: Wir sind feindlich gegenüber allen Menschen, die gruppenbezogen menschenfeindlich sind. – Was ist der Ausweg aus diesem Problem, das an die verstärkte Lügner-Paradoxie, an die Antinomie des Barbiers oder auch an Poppers „Toleranz-Paradoxon“ – nur andersrum gedacht – erinnert?

Ich denke, dass die Wissenschaft dringend einen offenen Diskurs über die derzeit sie prägenden Paradigmen von Gender, Diversity, Equity und Inclusion führen muss. Darüber hinaus müssen wir uns endlich ohne ideologische Voraussetzungen darüber unterhalten können, was „Rechtsextremismus“ ist. Dabei müssen wir versuchen, zu den Standards der Wissenschaft zurückzukehren und Ideologiefreiheit anzustreben.

Ich glaube, wissenschaftlich zeigen zu können, dass diese Paradigmen großteils, wenn nicht ausnahmslos auf inkonsistent verwendeten Begrifflichkeiten, überzogenen Definitionen und mitunter sogar manipulierten Zahlen beruhen.

In Bezug auf den „Rechtsextremismus“ in Österreich, den das DÖW (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes) einer Million Österreicher in sogar „ausgeprägter“ Form diagnostiziert, habe ich hier detailliert nachgewiesen, dass dieses Ergebnis auf Basis einer willkürlich und offenbar bewusst erweiterten Definition (durch Reduktion [!] der Kriterien) und mehrerer ebenso offenbar bewusst durchgeführter statistischer Manipulationen zustande gekommen ist. Dieser Vorwurf wiegt schwer. Das DÖW hat mittlerweile auf meine Anschuldigungen im Wesentlichen so reagiert, dass es diese in der Sache zugibt, obwohl es sagt, dass sie unzutreffend sind:

Quelle: DÖW, 2026, „Fake News zum Rechtsextremismusbericht“

Man sollte sich nun wohl auch die bundesdeutsche Forschung zum „Rechtsextremismus“ sehr genau ansehen, und dies mit zunächst zwei Fragen:

- Wurden auch hier Definitionen nachweislich zurechtgebogen, um die Fallzahlen von „Rechtsextremismus“ nach oben zu treiben?

- Fanden auch hier statistische Manipulationen statt?

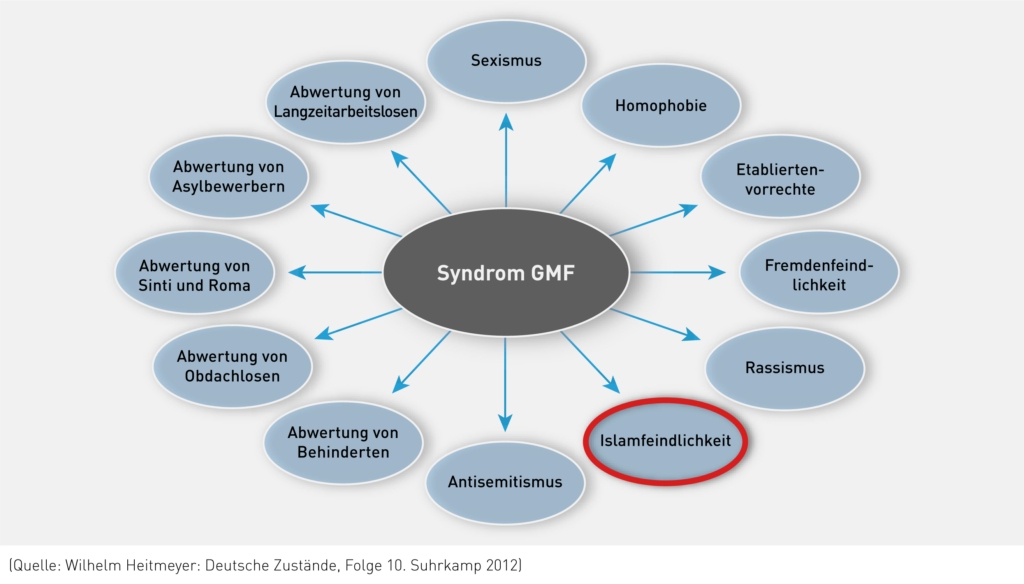

Das Problem der Definitionen, hier der Dimensionen eines Konzepts, soll im Folgenden anhand eines bekannten Beispiels diskutiert werden. Von dem prominenten deutschen Soziologen und ehemaligen SPD-Mitglied Wilhelm Heitmeyer stammt etwa das Konzept bzw. „Syndrom“ der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF). – Ich denke, dass es falsch ist:

Denn das Schaubild von Heitmeyer verrät eine eurozentristische Perspektive: Es kommt zwar „Islamfeindlichkeit“ als Item vor (von mir rot eingekreist), aber umgekehrt kommen „Christenfeindlichkeit“ (Christianophobie) oder generell Westophobie nicht vor. Entweder, das Syndrom der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ wäre von vornherein abstrahiert, also kultur- und religionsübergreifend angelegt gewesen: Dann müsste aber die Ausprägung „Islamfeindlichkeit“ fehlen. Oder, das Syndrom wäre unter Einbezug von Kulturalität und Religiosität konzipiert gewesen, dann fehlt eben die Christenfeindlichkeit, ja generell die Ablehnung des westlichen Wertekanons als weitere sicher real existierende Ausprägung „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“.

Unter der Regenbogenflagge: Keine Toleranz für Andersdenkende?

Das Konzept der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist auch diskursbestimmend für zahllose Stellungnahmen der folgenden Art, wie man sie derzeit auf Webseiten bundesdeutscher Universitäten findet, meist unter der Flagge des Regenbogens (mein Dank für den Hinweis geht an einen kritischen Kollegen):

Quelle: Universität Mainz, Institut für Politikwissenschaft

In diesem Text fallen so viele Inkonsistenzen und Widersprüche auf, dass eine detaillierte Textanalyse lohnenswert ist:

„Deutschland erlebt zurzeit ein Erstarken von rechtsradikalen Tendenzen…“

Nur rechtsradikale, nicht aber auch linksradikale Tendenzen sind ein Problem für das Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz.

„… und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.“

Ich halte das Konzept in seinen Dimensionen für falsch, siehe oben.

„Wir bekennen uns ausdrücklich zur […] Toleranz […].“

„Extremistische und radikale Bestrebungen werden gleichermaßen nicht geduldet.“

Ich halte dies für einen glatten Widerspruch. Wenn sich eine Universität ausdrücklich zur Toleranz bekennt, muss sie auch „radikale Bestrebungen“ aushalten. Wenn sie diese nicht duldet, ist sie nicht tolerant, sondern intolerant. „Radikale Bestrebungen“ wären etwa in der Wissenschaft auch der „Radikale Konstruktivismus“, das Modell der „Radikalen Demokratie“ oder der von mir vertretene „Radikale Lingualismus“. Haben die Proponenten dieser Theorien allesamt Auftrittsverbot am Institut?

Das berührt ein Grundlagenproblem des gesamten DEI-Diskurses (Diversity, Equity und Inclusion): Wie tolerant ist man gegenüber der Intoleranz? Wer oder was zieht die Grenze? Wenn die Grenze das Recht zieht, ist das Bekenntnis zur Toleranz so leer wie das Bekenntnis zum Rechtsstaat, den wohl keine staatliche Universität ernstlich anzweifeln würde. Wird die Grenze hingegen vom staatlichen Wissenschaftler gezogen, etwa definitorisch oder moralisch, so ist es nur legitim, sich diese Grenzziehung genau anzusehen. Der Wissenschaftler muss dann aber auch tolerant gegenüber anderen Grenzziehungen sein, oder nicht?

Ich habe bereits zweimal erlebt, dass ich von einer staatlichen Universität gecancelt wurde: Einmal, weil ich im Vortragsabstract nicht gegendert habe. Und einmal, weil ich mich vor einen amtierenden, „umstrittenen“ Rektor gestellt habe. Ist diese Form der Ausgrenzung vereinbar mit dem Toleranzgebot?

Noch deutlicher wird das Problem, wenn man die folgenden beiden Aussagen vergleicht:

„Diskriminierung auf Grundlage von Herkunft, Hautfarbe, sexueller und geschlechtlicher Identität, Religionszugehörigkeit […] haben an unserem Institut keinen Platz…“.

Erneut verglichen mit: „Extremistische und radikale Bestrebungen werden gleichermaßen nicht geduldet.“

Abgesehen davon, dass der obere Satz grammatikalisch falsch ist (richtig ist „hat“ statt „haben“), fällt auf, dass politische Diskriminierung als ungewolltes Phänomen nicht erwähnt wird. Wird diese im Umkehrschluss toleriert? Erneut: Wer zieht wie und wo die Grenze? Der Verfassungsschutz? Die Wissenschaftler? Nun habe ich aber gerade aufgezeigt, dass die Wissenschaft in Bezug auf den „Rechtsextremismus“-Diskurs in Österreich manipulativ arbeitet. Dann wird es schwierig.

Das Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz sagt, es hätten Diskriminierungen auf Grundlage von Religionszugehörigkeit keinen Platz. Nur einen Satz später sagt sie aber, radikale Bestrebungen würden nicht geduldet werden. Nun gibt es aber viele religiöse Gruppierungen, die sich womöglich sogar selbst als „radikal“ bezeichnen würden und erst recht von anderen so bezeichnet werden. Diese würden also „nicht geduldet“ werden, aber gleichzeitig hätte ebendiese diskriminierende Vorgangsweise „keinen Platz“. Das Institut verfängt sich im Widerspruch.

Ich gehe derzeit davon aus, dass das Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz mich als habilitierten Medienwissenschaftler der Universität Wien niemals zu einem Vortrag über diese hier entwickelte Kritik einladen würde. Und damit bin ich wahrscheinlich nicht der einzige. Auch ein Norbert Bolz oder eine Heike Egner werden dort wohl eher nicht auftreten. Und einen Julian Reichelt oder Max Mannhart wird man auch nicht bitten, eine Podiumsdiskussion zu moderieren.

Meine Vermutung lautet: Es wird wohl jeder, der nicht unter der Regenbogenflagge firmiert, nicht eingeladen werden. Aber damit grenzt die Universität Mainz Andersdenkende gruppenbezogen aus. Und das sind derzeit in Deutschland und Österreich Millionen von Menschen.

Die Vermessung der Gesinnung

Oder: Wie man aus Kritik einen Defekt macht

Es gibt Begriffe, die wollen erklären. Und es gibt Begriffe, die wollen vor allem eines: beenden. Diskussionen, Widerspruch, Zweifel. „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Er klingt nach Sozialforschung, funktioniert aber zunehmend wie ein Warnhinweis: Vorsicht, hier denkt jemand selbst.

Was als analytisches Konzept begann, ist inzwischen ein moralischer Allzweckreiniger. Wer ihn benutzt, ist auf der sicheren Seite. Wer ihn hinterfragt, auf der falschen. Der Begriff verspricht Erkenntnis, liefert aber vor allem Einordnung – nicht im wissenschaftlichen, sondern im sittlichen Sinn. Er beantwortet nicht die Frage Was stimmt?, sondern Wer gehört wohin?

Die eigentliche Raffinesse liegt in seiner Immunisierung. Kritik gilt nicht als Gegenargument, sondern als Beweis seiner Notwendigkeit. Wer nach Lücken fragt, gilt als unsensibel. Wer Asymmetrien anspricht, als verdächtig. Wer methodische Fragen stellt, hat offenbar ein Problem – allerdings kein erkenntnistheoretisches, sondern ein moralisches.

Stefan Weber hat genau diesen Mechanismus offengelegt. Nicht polemisch, nicht beleidigend, sondern auf die denkbar ungehörigste Weise unserer Zeit: durch Nachfragen. Warum diese Auswahl an Gruppen? Warum diese moralische Einseitigkeit? Warum gilt Feindseligkeit nur dann als strukturelles Problem, wenn sie politisch in die genehme Richtung zeigt?

Die Reaktionen darauf sind aufschlussreich. Es wird selten argumentiert, fast nie widerlegt – dafür umso häufiger etikettiert. Wo früher Einwände standen, stehen heute Zuschreibungen. Wer kritisiert, grenzt aus. Wer zweifelt, delegitimiert. Wer widerspricht, zeigt Haltung – allerdings die falsche.

So verwandelt sich Sozialforschung in Gesinnungsverwaltung. Nicht mehr Einstellungen werden untersucht, sondern Abweichungen vom korrekten Haltungskorridor. Die Realität wird nicht erklärt, sondern sortiert. Und wer sich der Sortierung entzieht, gilt als Teil des Problems.

Diese Logik kennt man längst aus anderen Bereichen. Etwa aus Stellenanzeigen, die seit einiger Zeit zuverlässig mit (m/w/d) enden. Lange habe ich mich gefragt, wofür dieses Kürzel eigentlich steht. Heute weiß ich es endlich: offenbar nicht für männlich/weiß/deutsch. Das ist immerhin eine Klarstellung.

Auch hier zählt nicht das Handeln, sondern das Zeichen. Nicht die tatsächliche Fairness, sondern die korrekte Buchstabenkombination. Wer sie verwendet, signalisiert moralische Zuverlässigkeit. Wer sie vergisst, hat kein formales Versehen begangen, sondern ein charakterliches. Das Prinzip ist identisch: Nicht der Inhalt entscheidet, sondern die Konformität.

Besonders unerquicklich wird es dort, wo Kritik am Konzept selbst bereits als Ausdruck jener Menschenfeindlichkeit gilt, die man zu erforschen vorgibt. Das ist kein Zirkelschluss mehr, das ist ein geschlossener Raum. Eine Theorie, die ihre Kritiker automatisch zu Tätern erklärt, braucht keine Argumente – und verdient auch keine.

Man kann den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verteidigen. Man kann ihn nützlich finden. Man kann ihn weiterentwickeln. Was man nicht kann, ohne die intellektuelle Redlichkeit aufzugeben: ihn gegen Kritik zu immunisieren.

Denn dort, wo Begriffe sakralisiert werden, endet nicht nur die Debatte. Dort beginnt das Denken, das sich für zu empfindsam hält, um überprüft zu werden. Und genau darin liegt seine eigentliche Menschenfeindlichkeit.